Los pies son la parte inferior de nuestro cuerpo y la que nos une a la tierra. Ellos soportan más de tres veces la carga de nuestro cuerpo. Dado que aguantan tanto peso se suele decir que no hay que colocar los errores en la cabeza porque su peso puede aplastarte sino que hay que colocarlos debajo de los pies y utilizarlos como una plataforma para ver el horizonte. Los pies son la parte del cuerpo más alejada del cielo pero, paradójicamente, siempre hay que tratar de alcanzar el cielo teniendo los pies en la tierra. Leonardo da Vinci afirmó que: «El pie humano es una obra maestra de ingeniería» ya que es una parte del cuerpo capaz de rotar y flexionar en diferentes ángulos.

Con los pies caminamos, corremos y bailamos. Aunque camines lento, lo importante es que no te detengas. No camines delante de alguien porque puede no seguirte. No camines detrás de alguien porque puede no guiarte. Simplemente camina a su lado porque puede acompañarte. Caminamos dando pasos pero en la vida no cuentan los pasos que damos sino las huellas que dejan esos pasos. Y esas huellas que dejamos deben ser las que a nosotros nos hubiera gustado encontrar.

Sus pies

Desde muy pequeño mi padre siempre tuvo los pies en la tierra. De niño recibió una educación estricta, típica de la época, que encaminó sus pasos. En esa educación tuvieron mucha influencia sus padres.

Además, en el colegio Gonzalo de Berceo de Madrid, tuvo una profesora muy firme y que mantenía su autoridad en el aula, doña María, la cual marcó los pasos de mi padre no sólo en ese momento sino que sus enseñanzas le acompañaron a lo largo de su vida. Otra figura de autoridad que guió sus pasos fue Don Clemente, catequista de la Parroquia Nuestra Señora de la Angustias (Madrid), que preparaba a los niños para recibir la primera comunión. En ese ambiente estricto y religioso, los pasos de mi padre se encaminaron a hacerse monaguillo.

Pasos muy importantes, pasos que dejaron huella. Al principio de nuestros pasos como familia, mis padres intentaban reducir gastos lo cual requería de mucha inventiva en un hogar con cuatro hijos. Y así una de sus ideas para ahorrar tuvo que ver con el calzado. Como de pequeños no parábamos de correr y encima el suelo del patio de nuestro colegio en Madrid, el “Legado Crespo”, era de cemento, las suelas de nuestros zapatos enseguida acababan desgastadas.

Para no tener que comprarnos zapatos nuevos, lo que suponía un gasto adicional, mis padres decidieron cambiarnos ellos mismos las suelas de los zapatos. Se hicieron con un soporte para reparación de calzado, pegamento especial para zapatos y, lo más importante, compraron los “filips” de caucho, para las medias suelas, y las tapas de caucho, para los tacones ¡Y vaya que si nos duraban así los zapatos!

Cuando mi padre y mi madre salían a pasear juntos, mi madre siempre se paraba en todos los escaparates de las tiendas por las que pasaban. Mi padre desesperaba por dentro porque mi madre, no es que sólo se parase a ver cada escaparate a su paso sino que, analizaba detalladamente lo expuesto detrás de esos cristales. Con lo cual esos paseos duraban más tiempo. Pero mi padre, como quería seguir paseando junto a mi madre, hacía de tripas corazón, y observaba, quizás con menos detenimiento que mi madre, aquellos escaparates que suponían una parada en el camino para él y una pausa en el recorrido para ella.

Ella y mi hermano Nacho son los únicos que tenían el carnet de conducir en casa. Como a mi padre siempre le gustó ir andando a todas partes, cuando en ocasiones se montaba en el asiento del copiloto del coche de mi hermana Patricia lo primero que hacía era abrocharse el cinturón y agarrarse al asa que estaba en la parte superior de su puerta. Se agarraba con tanta fuerza a ella que parecía que se hubiese echado pegamento en las manos. Durante el trayecto mi padre repetía varias veces:

“Patri, ¡mira que conduces bien¡”

Aún confiando en las habilidades conductoras de su primogénita , mi padre sólo se soltaba del asa cuando había llegado al lugar de destino.

Cuando mi padre y yo salíamos juntos a la calle a dar una vuelta, a alguna cita médica o a hacer algún recado, siempre me decía que no le llevase a «matacaballo». Así que íbamos cogidos del brazo y yo intentaba no ir muy deprisa. Pero había veces que aceleraba el paso y él me decía:

¡Moniquilla, qué voy a llegar echando el bofe!

Si en nuestros paseos por la calle mi padre se encontraba en el suelo un cáscara de naranja, una peladura de plátano, o similar, con la que alguien pudiese resbalar y caer, con el pie le daba unos toquecitos a la cáscara o peladura hasta dejarla apartada del lugar de tránsito de los peatones. Un gesto sencillo, un gesto que sumaba. No olvidaré nunca esos paseos en los que conversábamos de todo, nos reíamos y nos apoyábamos el uno en el otro.

Recuerdo que hace doce años, más o menos, cuando mi hermana Irene vivía con nosotros en casa, en Zaragoza, le encantaba que mi padre le diese masajes con sus manos en los dedos de los pies, especialmente en el dedo pequeño. Mi padre estaba encantado de darle esos masajes a mi hermana, sin embargo en alguna ocasión, a la vez que daba los masajes, mi padre estaba viendo la tele o escuchando la radio. Eso le distraía y no le hacía centrarse del todo en el masaje, entonces mi hermana Irene, muy guasona, le decía a mi padre:

“¡Papi, si no te vas a centrar en darme bien el masaje, mejor que no me lo des!”

Y todos nos reíamos por lo cómico de la situación.

En la casa que vivíamos en Tarrasa, mi padre y mi hermano Nacho, que entonces tendría unos seis o siete años, jugaban al fútbol utilizando a modo de portería una mesa baja con la superficie de mármol que había en el salón. Como pelota, mi padre cogía papel de periódico, lo moldeaba para darle forma redonda y pegaba la improvisada pelota de papel con celo para que se mantuviese bien compacta. Como era una casa grande, mi padre y mi hermano podían moverse sin problema y se pasaban un buen rato regateando con los pies para meter la pelota de papel entre las cuatro patas de aquella mesa baja con superficie de mármol que nunca pensó ser utilizada como meta.

Y hablando de fútbol, cuando el 20 de mayo de 1998 el Real Madrid logró la ansiada “Séptima” Copa de Europa, tras 32 años sin obtener el título, mi padre y mi hermano Nacho fueron a celebrar la victoria a la Plaza de España de Zaragoza. Esta plaza es un lugar mítico de encuentro de aficionados que festejan las victorias de su equipo, el Real Madrid. Mi padre saltó tanto en esa plaza para celebrar el nuevo título que se hizo daño en el pie. Desde ese día padeció de un espolón calcáneo en el talón del pie y a partir de entonces celebrábamos los triunfos de el Real Madrid en casa, sin saltos, pero con el mismo entusiasmo de siempre.

Otro percance que mi padre tuvo con sus pies ocurrió de veraneo en Blanes. Todo ocurrió porque mi padre solía tirarse de cabeza en la playa cuando las olas rompían en la orilla. Un día mi padre se tiró de cabeza y se torció el pie. Todo ese verano estuvo cojito. Mi hermana Patricia inmortalizó en una foto el momento en que mi padre y mi hermano se iban de la playa después de aquel traspié.

Miguelín, el nieto de el Gran Pakitin, se reía muchísimo cuando, de bien pequeño, cogíamos uno de sus pies, nos lo acercábamos a la nariz y lo alejábamos inmediatamente de ella haciendo aspavientos que indicaban que olían muy mal aquellos pequeños piececitos. A eso le llamábamos: «oler los quesinis» (haciendo alusión al queso que en ocasiones desprende un fuerte olor). Con el paso de los años le sigue haciendo mucha gracia cuando se lo hacemos.

Y tampoco mi padre se quedaba corto en creaciones artísticas con sus zapatillas deportivas ya que recuerdo que, en una ocasión, a una de un par que tenía, le quitó la lengüeta porque le molestaba al caminar. Diferentes formas de crear, no tan diferentes nieto y abuelo.

Siguiendo con el tema del calzado, a mí padre le gustaba llevar los zapatos muy limpios. Antes de salir a la calle les sacaba lustre con un cepillo, betún y un trapito para aplicar el betún. Tenía un zapatero de madera de color naranja, con una empuñadura superior y dos puertas abatibles, en el que guardaba los productos para la limpieza del calzado.

Este zapatero ahora tendrá unos 40 años y mi padre lo conservaba con mucho cariño. En el interior de una de las puertas abatibles estaban escritas las palabras “caca, pis y culo”. Mi hermano Nacho escribió esas palabras cuando era pequeño, en esa tierna e inocente infancia en la que los niños consideran tales palabras como palabrotas.

Una vez ya tenía limpios los zapatos se los abrochaba estando sentado y apoyando la pierna del zapato que se ataba en la pierna contraria. Muchas veces utilizaba un calzador para introducir el pie en el zapato en caso de que el zapato tuviese una horma estrecha. Si la horma del zapato era muy estrecha, tomaba medidas más extremas para que los zapatos le cupiesen.

Es el caso de unos zapatos negros preciosos de cordones que se compró para ir a bodas y similares. Esos zapatos aparte de ser estrechos eran un poco pequeños, así que mi padre se agenció de unas hormas para ensancharlos. También solía utilizar unas plantillas en los zapatos para que su pisada fuese lo más cómoda posible.

Los calcetines que utilizaba para cubrir sus pies tenían que cumplir la condición de que quedasen, como decía él, “cuadrados a escuadra y cartabón”, es decir, el talón y la punta del calcetín tenían que quedar bien encajados. Si en alguna ocasión se equivocaba y se ponía los calcetines al revés, no soportaba que la costura interior de la punta le rozase el pie. Y si los calcetines le iban un poco apretados por el tobillo, no dudaba en coger unas tijeras y dar un corte.

Utilizaba vocabulario y expresiones relacionados con los pies: a los pies los llamaba

«pinreles»

Si alguien se iba de un lugar rápidamente para huir de alguna persecución o peligro, decía:

“Ha puesto pies en polvorosa”

Si una persona se comportaba de una forma insolente decía:

“Está sacando los pies del tiesto” o «Está sacando los pies de las alforjas»

Si creía en algo firmemente, lo creía

«a pies juntillas»

Si alguien tenía un mal día decía:

«Se ha levantado con el pie izquierdo»

Si por algún casual, después de alguna “comilona” o “festín” puntual, había sobrepasado sus límites de ingesta de alimentos habituales decía que se “había puesto las botas”. A su nieto Miguelin le hacía mucha gracia la expresión de

“ponerse las botas”

y mi padre le contaba que el origen de esa frase tenía una explicación y es que las botas, generalmente de cuero, en sus inicios eran de uso exclusivo para las clases más altas y pudientes. Los caballeros que iban provistos de sus botas, y sus pies bien resguardados del frio y la suciedad del suelo, eran los que mejor comían y hacían los grandes negocios. Por el contrario, el pueblo llano y sin recursos usaba como calzado las sandalias, alpargatas o sencillos zapatos.

Y cuando hablábamos de botas siempre recordábamos unas botas altas, tipo militar, que tenía mi hermano Nacho de muy pequeño. Esas botas eran su arma cuando se peleaba con mis hermanas y conmigo. Y es que nos daba unas patadas en las espinillas que veíamos las estrellas. Sin embargo, todo quedaba en el campo de batalla porque después de la lucha nos comíamos a besos a mi hermano independientemente de nuestras doloridas espinillas.

A mi padre le encantaba la película “Atraco a las Tres» (1962). Las escenas de esa película que más le divertían eran aquéllas en las que Fernando Galindo, el cajero del banco interpretado por José Luis López Vázquez, sacaba a pasear su vis más pelota, y aduladora, diciendo al director del banco frases como:

«Póngame a los pies de su distinguida esposa»

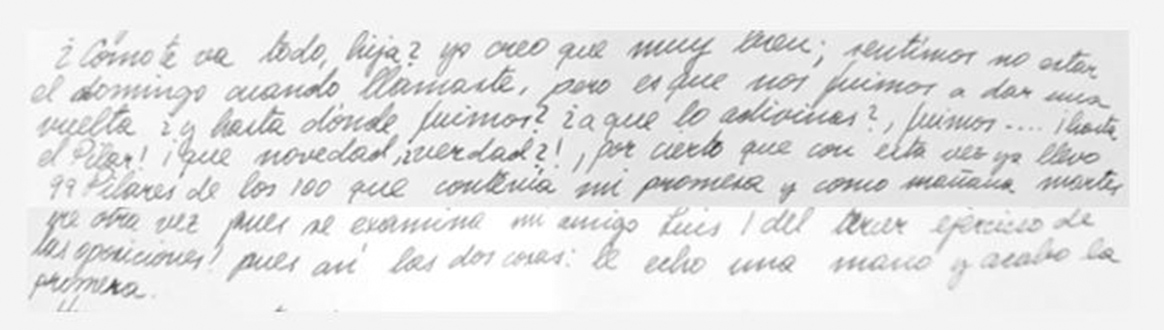

A mi padre le gustaba salir a caminar a la calle, o como decía él salir “a dar un voltio” o “a dar un garbeo”, y así aprovechaba para hacer sus recaditos como ir a comprar el pan, sacar dinero del banco con la cartilla, comprar algunas bolsitas de plástico para guardar sus pequeñas piezas del meccano, ir a comprar el periódico o hacerle recados a mi madre. Los paseos que con más fe realizaba era aquellos que formaban parte de una promesa que hizo de ir todas las mañanas caminando hasta la basílica del Pilar para escuchar allí misa. La promesa la hizo porque así quiso dar las gracias por la superación del cáncer de mama de mi madre. Caminando cumplió su promesa, caminando le acompañaba su fe.

Durante la pandemia, en vez de salir a caminar a la calle, caminaba en el largo pasillo que tenemos en casa. Era muy disciplinado y no hacía falta recordarle que caminar era un deporte muy sano y que tenía que andar aunque fuese en casa. Mi padre sabía exactamente los metros que tenía el pasillo porque los había medido con sus pasos. Y es que a él le gustaba medir todo, como ingeniero que era, y solía utilizar sus propios pies para medir superficies tanto de espacios cerrados como de espacios abiertos.

Recuerdo que cuando mis padres estaban de vacaciones en Benidorm hacíamos videollamadas por Skype con ellos para ver qué tal estaban y, si era el caso, ver si mi padre había retenido líquidos. Y es que la retención de líquidos era uno de sus caballos de batalla con los que tenía que lidiar debido a la insuficiencia cardíaca que padecía.

Para cerciorarnos que no tuviese ese tipo de problemas en sus descansos vacacionales, mi padre nos enseñaba sus pies y pantorrillas por la pantalla del ordenador. Si veíamos que estaban hinchados, o inflamados, le decíamos que subiese la dosis de seguril, el diurético que le prescribía el cardiólogo para combatir la retención de líquidos. Su cardiólogo le ponía la pauta a seguir de ese medicamento pero nos decía que podíamos ajustar su dosis dependiendo de cómo se encontrase mi padre. Ese problema de salud no le impidió nunca disfrutar de sus vacaciones en Benidorm con mi madre.

Porque «el trabajo de los pies es caminar, pero su afición es bailar» a mi padre le encantaba el tango. Ese baile característico de la región del Río de la Plata, principalmente de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, y que se centra en la música y la pareja. Ese lenguaje oculto del alma, que sueña con los pies y baila con el corazón.

Mi padre quedó maravillado con el tango de la película “Perfume de mujer”, aquella secuencia en la que el teniente coronel Frank Slade, interpretado magistralmente por el gran Al Pacino, invitaba a bailar a Donna, la actriz Gabriella Anwar en pleno restaurante, a pesar de ser un invidente. La química entre la pareja y el tango de “Por una cabeza”, compuesto por Carlos Gardel, fueron los elementos que convirtieron a esta secuencia en una de esas que difícilmente se pueden olvidar

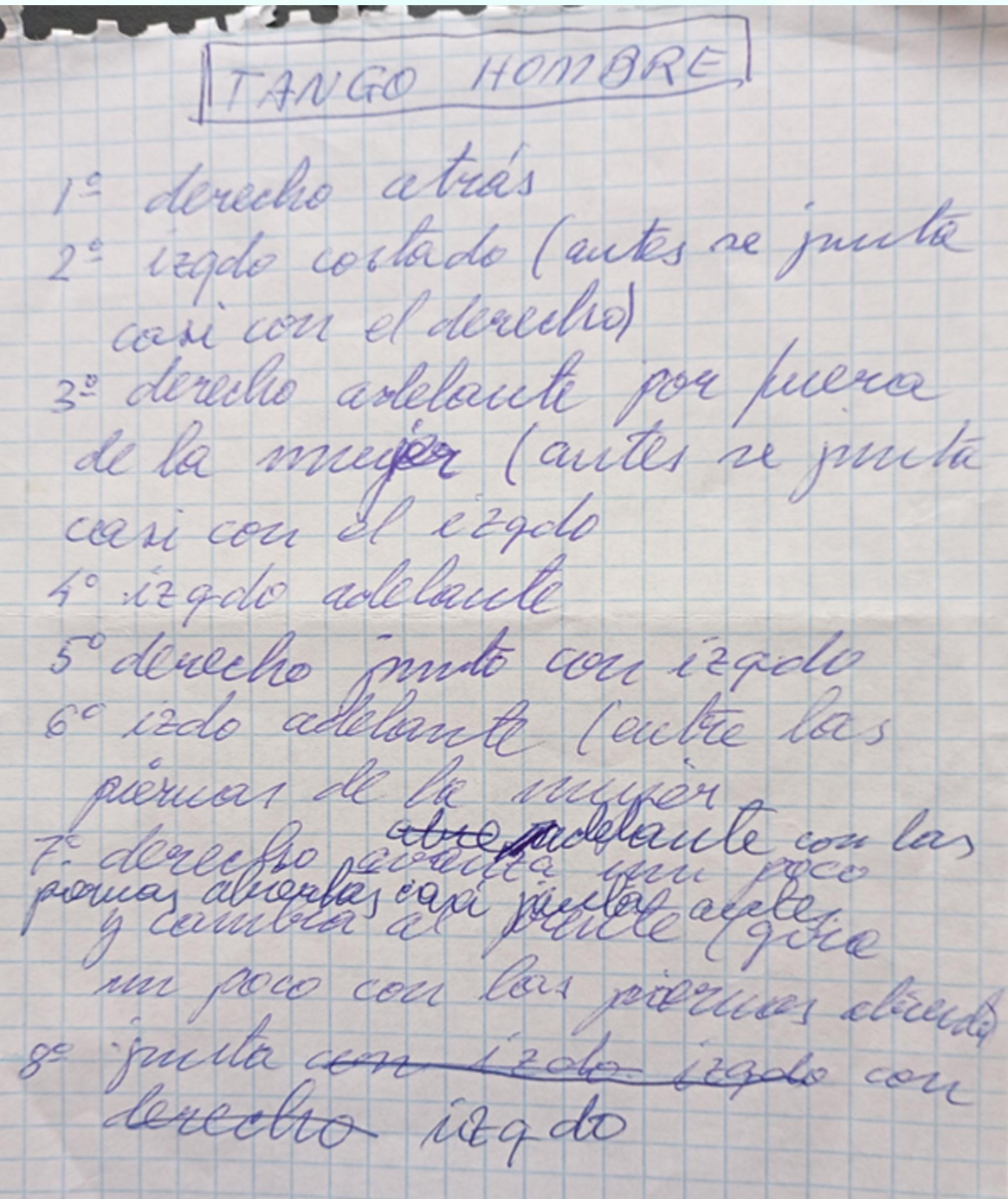

¿Quién no pensó en entrar a clases de tango después de ver esta película? Pues mi padre fue uno de ellos. De hecho durante mucho tiempo insistió a mi madre para que los dos acudiesen a alguna academia de tango. Pero como mi madre no se animaba a acompañarle, y ser su pareja de baile, mi padre optó por dejar de lado la idea de poner en práctica el tango. Pero no abandonó la idea de aprender los pasos de ese baile. Tenía los pasos bien marcados en esa maravillosa cabeza que poseía por si algún día tenía la oportunidad de mover sus piececitos y su cuerpecito al son de “Por Una Cabeza”. Por si acaso se le olvidaban , tenía apuntaditos los pasos que ejecutaba el hombre en el tango en una hoja arrancada de un bloc de notas: