En este capítulo quiero agradecer a mis padres por todo su amor, su sacrificio y su lucha en formar su propia familia. La crearon y la cuidaron. Ellos construyeron un hogar en el que mis hermanos y yo nacimos y crecimos sabiendo que siempre nos tendríamos los unos a los otros: «Uno para todos, todos para uno».

Y llegaron las tres niñas

Viviendo en la “Ciudad de los Ángeles”, mi padre no sólo se afianzó en el terreno laboral en su puesto de trabajo en la empresa Marconi, sino que también avanzó con paso firme en el terreno personal y del amor.

Ya lo decía Susanita, la amiga de Mafalda, esa niña protagonista de la tira de prensa argentina llamada “Mafalda” que fue creada por el humorista gráfico Quino de 1964 a 1973:

“Futuro perfecto del verbo amar: hijitos”.

Y así fuimos apareciendo en escena las nenas de la casa, es decir mis hermanas y yo.

De nombres Patricia Paloma, Mónica María e Irene Alejandra. Sí, fuimos bautizadas cada una con dos nombres, ¡uno casi diría que serían nombres compuestos dignos de protagonizar cualquier telenovela venezolana del momento!

Sin embargo, el nombre que prevaleció fue el primero y así nos llamaban Patricia, Mónica e Irene. Nacimos muy seguidas. En apenas 3 años llegamos las tres.

La primogénita, Patricia

Mi hermana Patricia nació con el calorcito del verano el 2 de agosto de 1974.

Yo, la de enmedio, Mónica

Yo, Mónica, no me pongo antes que mi hermana Irene porque quiera entonar eso de que “el burro delante para que no se espante”, sino porque por orden de llegada al mundo, yo nací antes que ella el 8 de marzo de 1976.

La pequeña de la casa, Irene

Irene nació también un 8 de marzo, pero del año 1977. De pequeña, como mi hermana Irene y yo habíamos nacido el mismo día, pensaba que ella y yo éramos gemelas. Aún no entendía que habíamos nacido el mismo día, pero en años consecutivos. Cosas de niña, y de una falta aún de conciencia de quién era yo y de qué lugar ocupaba en mi familia y en el mundo.

Y nos mudamos al Barrio de las Acacias

Al crecer la familia tan rápidamente, mi madre se dedicó íntegramente al cuidado de sus hijos. Ya no volvió a trabajar como profesora. Ya éramos cinco de familia, así que mis padres pensaron que igual era buen momento para irnos a vivir a otro piso un poco más grande que en el que vivíamos en la “Ciudad de los Ángeles”.

Y dicho y hecho, a principios del año 1978 nos fuimos a vivir a un nuevo barrio de Madrid, el barrio de las Acacias. Este barrio, situado en el sur de Madrid, pertenecía al distrito de Arganzuela y estaba relativamente cerca del centro de la capital. Era un barrio bastante tranquilo y con muchas zonas verdes. Se encontraba bordeado por la ronda de Toledo al norte, la calle de Embajadores y el paseo de Santa María de la Cabeza al este, la avenida del Manzanares al sur, y la calle de Toledo al oeste.

Dicho barrio tomaba su nombre debido a que en él se encontraba el famoso paseo de las Acacias, una vía residencial con numerosos edificios de nueva construcción, además de contar con bastantes comercios, ya fueran bares o restaurantes, como el Restaurante Atrapallada.

Este antiguo mesón de cocina gallega, reformado en el año 2016, estaba situado en Pº de las Acacias 12, muy cerca de dónde vivíamos. Yo sigo recordando ese restaurante como lo conocí de antaño.

Recuerdo que uno de los entretenimientos de los niños del vecindario en aquella época era el coger puñados de unos frutos rojos pequeños, que parecían tomates diminutos, y que nacían de unos arbustos de la zona. A continuación, los chavales corríamos lo más rápido que podíamos y lanzábamos esas mini armas frutales al interior del restaurante, o bien por su puerta de entrada cuando estaba abierta, o bien por sus ventanas cuando éstas estaban abiertas.

Con el tiempo me enteré que esos arbustos, a los que arrancábamos sus frutos, eran del género de plantas llamadas Pyracantha que coloquialmente eran conocidas como “espinos de fuego”.

Además de la belleza de sus frutos, que iban desde el color rojo al amarillo, pasando por el naranja, uno de los valores más apreciados de estas plantas era que requerían muy poco mantenimiento. Resistían los suelos secos y aguantaban estoicamente el frío y las heladas invernales. Arbustos “todoterreno” que además soportaban el asalto a sus frutos de unos niños traviesos acostumbrados a jugar al aire libre.

Los dos monumentos más conocidos, que el barrio de las Acacias compartía con sus barrios colindantes, eran la Puerta de Toledo y el Puente de Toledo.

La Puerta de Toledo

El primer monumento era un arco de triunfo situado entre los barrios de La Latina y Embajadores. Este arco estaba dedicado al rey Fernando VII, “El Deseado”, y a la independencia española. El arco, de estilo neo-romano, estaba construido con granito y piedra de Colmenar, y fue concluido en 1827.

Estaba compuesto de tres arcos, dos laterales de estructura cuadrada y uno central de medio punto, así como de vanos flanqueados por medias columnas con capiteles jónicos en el arco central y pilastras jónicas en los otros.

En la cara que miraba al río Manzanares, por encima del arco central, se instaló un grupo de esculturas realizadas que representan el poder de la monarquía española en ambos hemisferios.

También en este lado, en la parte superior de los otros dos arcos, se colocaron varios trofeos militares. Finalmente, en la cara opuesta del monumento, se mostraba el emblema de la Villa de Madrid sostenido por dos genios.

Junto con las de Alcalá, San Vicente y de Hierro, la Puerta de Toledo formaba parte de las cuatro puertas monumentales que conservaba Madrid.

El Puente de Toledo

El segundo monumento, el Puente de Toledo, estaba situado sobre el río Manzanares. Unía ambas riberas del río Manzanares, enlazando la glorieta de Pirámides, en la orilla este, con la glorieta del Marqués de Vadillo, en la orilla oeste.

Su construcción fue objeto de mofas de vecinos e intelectuales que opinaban que era “mucho puente para tan escaso río”. El origen de esta construcción data del siglo XVII, cuando Felipe IV proyectó enlazar la Villa de Madrid con el camino de Toledo por medio de un puente sobre el río Manzanares.

Se denominaba Puente de Toledo con toda justicia porque, además de ser la culminación de la Calle de Toledo, si se continuaba desde el puente en dirección Sur unos 70 kilómetros, se llegaba a la “Ciudad Imperial” (Toledo). Era una estructura construida con sillares de granito que constaba de 9 arcos de medio punto, separados por tambores con balcones.

Tenía el aspecto de una gran muralla y en su parte superior albergaba una serie de ornamentos, como gárgolas, molduras, relieves y jarrones. Los adornos más destacados eran dos hornacinas, o templetes, de estilo barroco colocados en el centro del puente.

En las hornacinas se situaban las esculturas de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, y su esposa, Santa María de la Cabeza. También contaba con dos fuentes en la parte más cercana al centro de la ciudad. Fue declarado Monumento Nacional en 1956 y en 1992 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Un piso en la calle Villa de Arbancón

Y en este barrio de las Acacias, nosotros vivíamos en la calle Villa de Arbancón 7. El bloque de pisos donde vivíamos pertenecía a una urbanización de un total de 7 bloques que formaban una “manzana” ya que estaban delimitados por cuatro calles: la calle Villa de Arbancón, la calle Soria, el Paseo de las Acacias y la calle de la Ribera de Curtidores. La urbanización fue construida en 1977. Cada bloque de la urbanización tenía 7 plantas y cada planta 3 vecinos. Nosotros vivíamos en el bloque 7 en la planta tercera.

Éramos muchos vecinos y la mayoría eran matrimonios jóvenes con varios hijos por lo cual, fue una gran idea que la urbanización tuviese un jardín comunitario que hacía las delicias de los más pequeños.

¡Cuánto jugamos y disfrutamos en ese jardín! Tenía un tobogán por el que no parábamos de tirarnos. Unos columpios de los que más de un niño, con esas ansias de columpiarse cada vez más fuerte, se cayó. Porque cierto es que no hay nada más típico de lo barrios que los columpios.

También se alzaban en el jardín unas construcciones metálicas de colores con formas de cubo las que subíamos y bajábamos, nos desplazábamos hacia la derecha y nos desplazábamos hacia la izquierda, pero siempre adaptándonos a su recto y firme trazado.

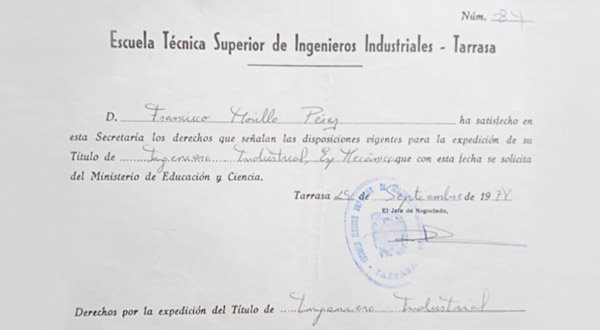

Unos pocos meses después de llegar a la urbanización de la calle Villa de Arbancón, el 26 de mayo de 1978, mi padre presentó el proyecto de fin de carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa.

Y el 25 de septiembre de 1978 hizo efectivo los derechos para que le expidiesen el título de Ingeniero Industrial. Mi padre conseguía finalmente el sueño académico que había buscado durante tantos años y en diferentes ciudades.

Lo que no sabía mi padre es que aún le quedaban sueños por conseguir, tanto en el terreno familiar como en el terreno laboral. El sueño familiar sería la guinda que coronase nuestra familia y el sueño laboral daría un giro de 360 grados a la vida que conocíamos hasta entonces.